Comme tout est relatif, parler d’atypicité nécessite avant tout de parler de norme. Et là…on ne parle pas toujours de la même chose, la norme ne faisant pas nécessairement référence aux mêmes concepts en fonction du contexte scientifique ou social. La norme pour un(e) mathématicien(ne) peut référer à la propriété d’un vecteur dans l’espace ou à la valeur autour de laquelle se distribuent les données d’un échantillonnage. Les normes sociales, elles, découlent de l’histoire culturelle d’une population et peuvent incarner la référence à suivre ou pas, en fonction du contexte historique et des biais d’interprétation qui se sont construits autour de ces normes.

Pour autant la norme (mesurée) est-elle le normal (social) ? Ou encore, est-il optimal d’être dans la norme ?

Aucune idée.

LA MINUTE ESSENTIELLE

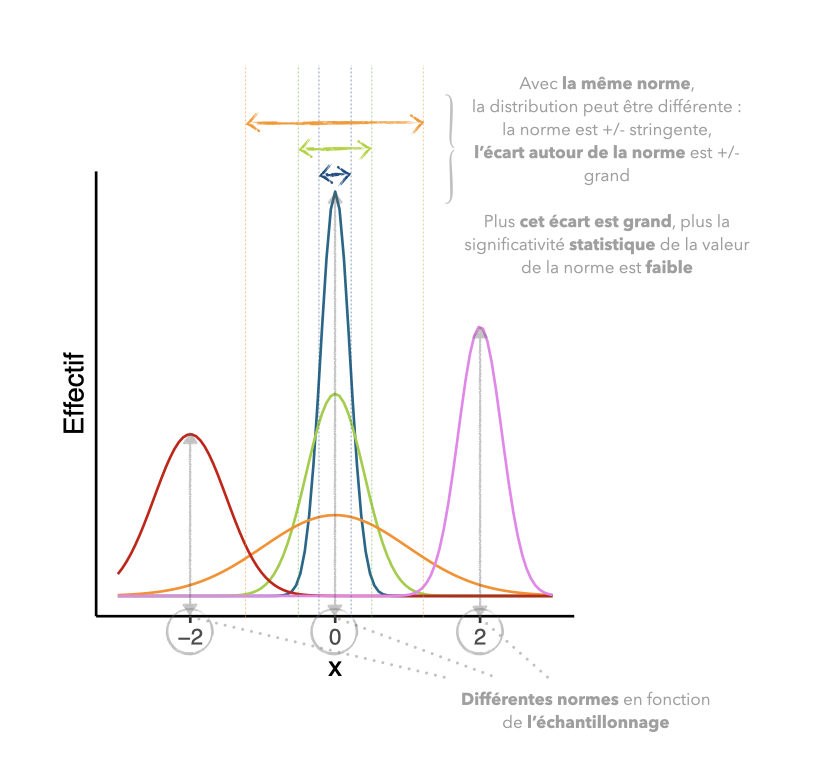

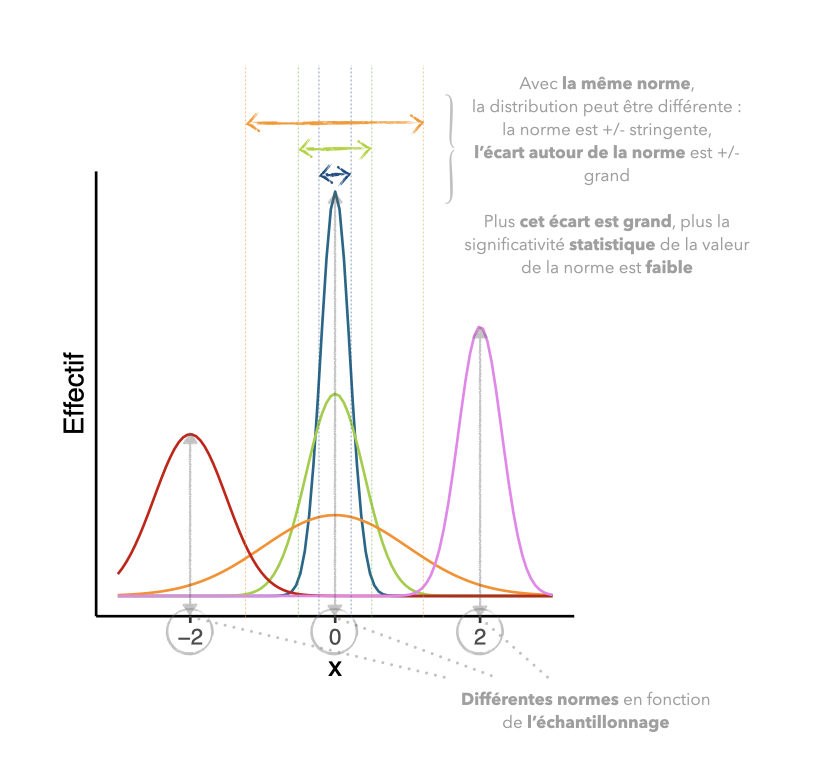

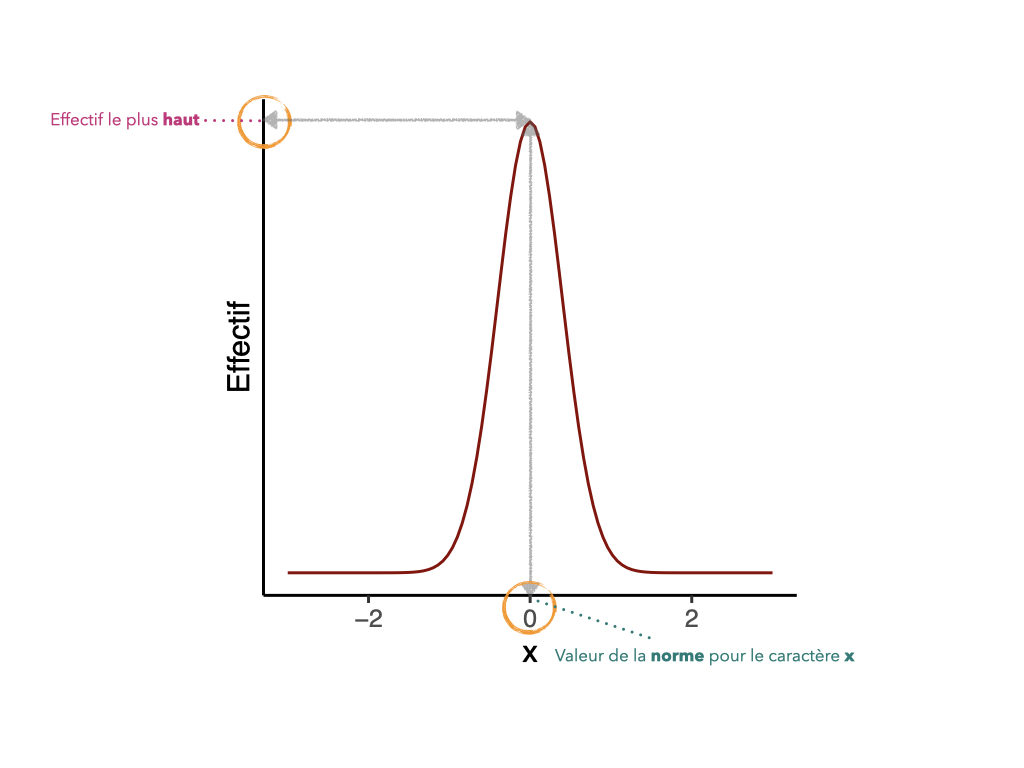

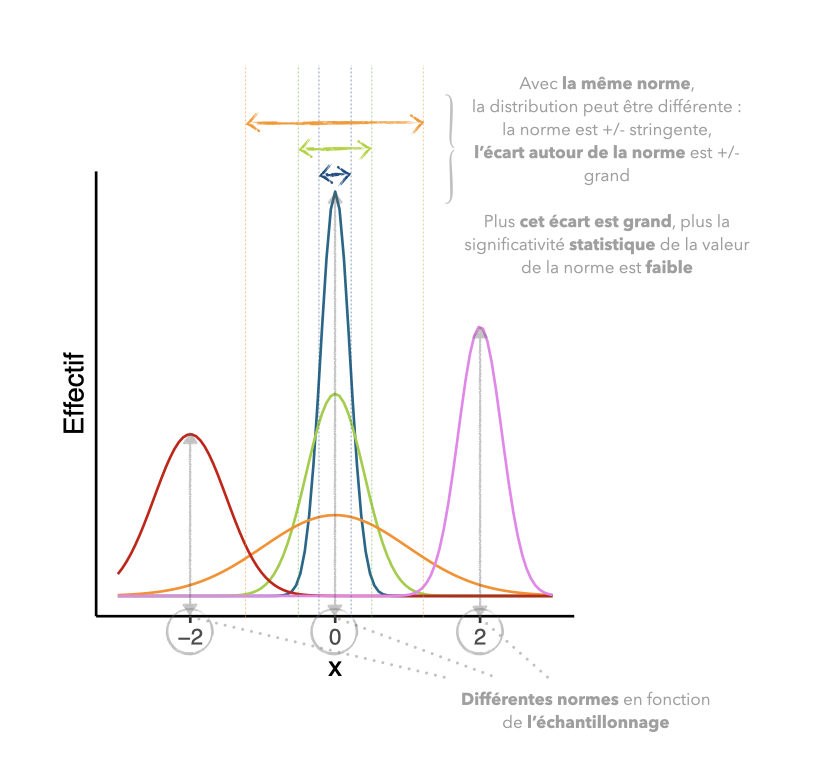

La norme est définie sur une population donnée, selon des critères donnés à un moment donné. Étant la valeur la plus présente dans l’échantillonnage, elle est la plus probable, significativement ou non.

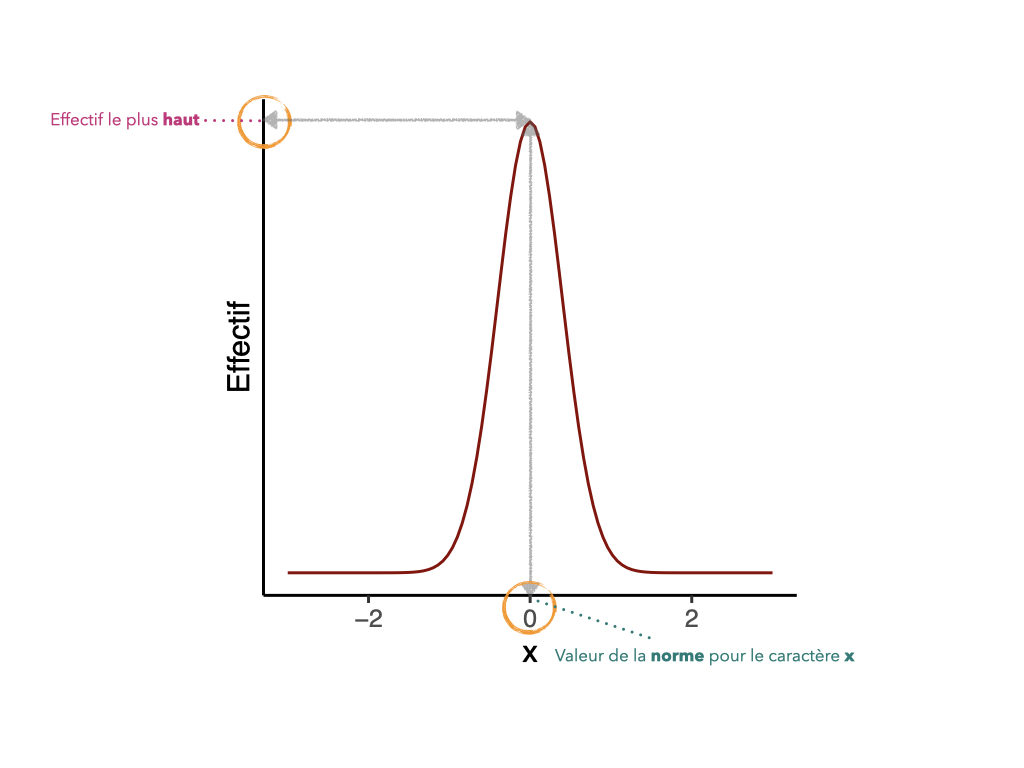

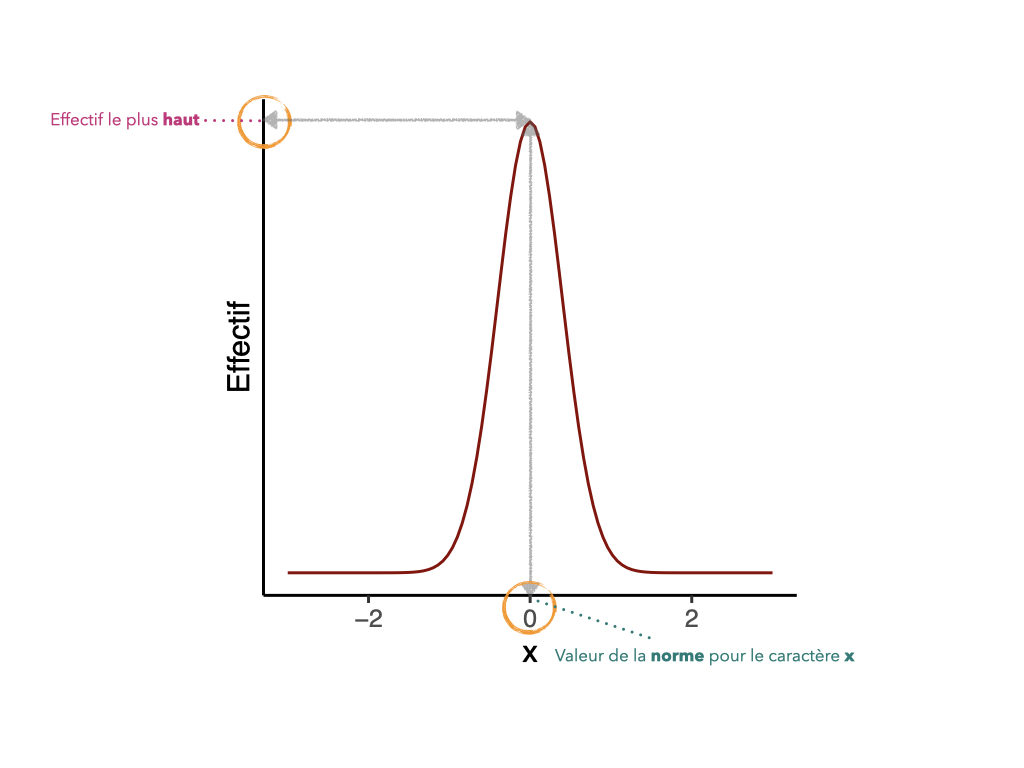

Partons ensemble du postulat que lorsque l’on observe quelque chose, que l’on mesure, que l’on quantifie (la taille, le poids, le Quotient Intellectuel…), les valeurs obtenues sont distribuées tout au long d’un spectre. Cette distribution est dite normale lorsque sa représentation graphique est en forme de cloche et dont l’abscisse du sommet est considérée comme la norme.

La perception de la norme est plus complexe et peut référer à la moyenne ou la médiane mais gardons juste en tête cette image de spectre en forme de cloche.

Dans la nature, de multiples caractères ont une variation, une distribution, dite normale. Très peu d’individus sont dans les extrêmes (à droite et à gauche du graphique), la majorité de l’effectif se retrouve dans une gamme (la cloche). On mesure, on graphe et on a très souvent une cloche. La norme, c’est le Graal, la référence, le repère dans l’inconnu, c’est ce qu’il y a de plus probable dans l’échantillonnage.

Cette obsession de la norme, du repère, on le retrouve dans presque tout ce que l’humain a jusqu’ici mesuré. La taille, le poids, mais aussi la glycémie, les réponses aux neurotransmetteurs, l’activité cérébrale, la mémoire, la motricité… Il existe donc différents tests qui attribuent une valeur indiquant où se situer par rapport à la norme pour toute une série de traits de personnalité et de fonctionnements cognitifs illustrant le fonctionnement du système nerveux (voir ci-dessous LES DÉTAILS ESSENTIELS).

LES DÉTAILS ESSENTIELS

| Test | Traits mesurés | Utilisation |

| WAIS-IV | Indice de compréhension verbale Indice de raisonnement perceptif Indice de mémoire de travail Indice de vitesse de traitement Qi total Indice d’aptitude général |

Évaluation cognitive |

| WISC-V | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal Indice de raisonnement quantitatif |

Évaluation cognitive |

| WPPSI-IV | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation cognitive |

| TTAP | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation de compétences |

| ADOS-2 | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic des troubles du spectre de l’autisme |

| NEPSY-II | Difficultés attentionnelles, mnésiques, langagière, tra’tements visuo-spatiaux, perception sociale | Déficit d’attention Trouble dysexécutif Trouble du langage Troubles mnésiques Trouble du traitement visio-spatial |

| TEA-CH | Difficultés attentionnelles | Déficit d’attention |

| PEP-III R | Cognition préverbale Langage expressif et receptif Motricité fine et globale Imitation occulo-motrice Expression affective Reciprocité sociale Comportements moteurs caractéristiques Comportements verbaux caractéristiques |

Évaluation développementale Complément diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

| ADI-R | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

LES DÉTAILS ESSENTIELS

| Test | Traits mesurés | Utilisation |

| WAIS-IV | Indice de compréhension verbale Indice de raisonnement perceptif Indice de mémoire de travail Indice de vitesse de traitement Qi total Indice d’aptitude général |

Évaluation cognitive |

| WISC-V | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal Indice de raisonnement quantitatif |

Évaluation cognitive |

| WPPSI-IV | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation cognitive |

| TTAP | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation de compétences |

| ADOS-2 | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic des troubles du spectre de l’autisme |

| NEPSY-II | Difficultés attentionnelles, mnésiques, langagière, tra’tements visuo-spatiaux, perception sociale | Déficit d’attention Trouble dysexécutif Trouble du langage Troubles mnésiques Trouble du traitement visio-spatial |

| TEA-CH | Difficultés attentionnelles | Déficit d’attention |

| PEP-III R | Cognition préverbale Langage expressif et receptif Motricité fine et globale Imitation occulo-motrice Expression affective Reciprocité sociale Comportements moteurs caractéristiques Comportements verbaux caractéristiques |

Évaluation développementale Complément diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

| ADI-R | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

Lorsqu’un nouvel individu est analysé et que ses valeurs sortent de la norme alors c’est atypique. Tout dépend donc des critères qui sont considérés comme normaux ou atypiques à un instant t.

Mais établir une liste de critères entraîne également la construction de mythes. Quelques exemples de neuromythes (mythes en neurosciences) seraient certaines croyances populaires comme le fait qu’on utiliserait 10% de notre cerveau, que d’écouter Mozart rendrait intelligent(e) ou encore que les autistes sont incapables de regarder dans les yeux… Des croyances qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être des personnes atypiques et de leurs proches, sur la capacité à poser un diagnostic correct, sur la qualité de l’accompagnement et surtout sur la perception de l’atypicité par le plus grand nombre.

En effet, le premier handicap est l’existence de l’association norme=idéal, car en écho résonne atypicités=anormalités=erreurs.

Les personnes neuroatypiques, manifestant par exemple une dyslexie, des troubles de l’attention ou de la motricité, déploient beaucoup d’énergie pour rentrer dans la norme, pour être inclues dans un groupe, car sans reconnaissance pas de sentiment d’existence. Les proches (famille, ami(e)s, soignant(e)s, collègues mais aussi les autres organismes comme les animaux, les plantes…) jouent un rôle essentiel dans la palliation des handicaps, dans leur gestion, leur acceptation avec des effets directs sur leur sévérité. Sans compréhension du handicap par l’entourage, la norme devient une montagne à surmonter seul(e).

Le concept de neurodiversité soulève la fragilité du concept de norme lorsque l’on aborde le fonctionnement psychomoteur et cognitif. Les spectres étant sans doute dispersés dans bien plus de dimensions que l’on ne peut le mesurer. On entend d’ailleurs souvent “on est tous un peu autiste” et même si d’un point de vue physiologique il est fort possible que des personnes neurotypiques se retrouvent dans un état “autistique”, cet état est épisodique et non perpétuel (A venir, nos articles sur les généralités du système nerveux et les TSA).

Mais revenons aux normes psychomotrices et cognitives, si tant est qu’elles existent, en quoi seraient-elles l’idéal à suivre ?

Bien que les principes de perceptions et de réponses soient globalement conservés, chaque individu à sa propre façon de répondre à sa propre perception du monde. Chaque corps réagit aux stimuli différemment, les interprète différemment et répond différemment. Dans la population des individus sont plus (hyper-) ou moins (hypo-) sensibles au toucher, au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux goûts, à la perception du corps, de l’espace. Plus ou moins attentifs, créatifs, pensifs, organisés, capables de passer à l’action ou de gérer leur énergie (Troubles De l’Attention et de l’Hyperactivité – TDAH, dysexécutifs). Il y a des individus qui mémorisent, lisent, calculent, écrivent plus ou moins fluidement ou avec plus ou moins de fautes d’orthographe (dysmnésie, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie…). D’autres ont une coordination motrice altérée (dyspraxie) pouvant affecter ou non les capacités de communication orale (dysphasie). Mais dans tous les cas, ces capacités neurocognitives uniques, restent pour chaque individu atypique ou pas, un référentiel interne, une norme propre à soi.

Sans diversité de penser, pas d’évolution. Sans personnes neuroatypiques, pas d’électricité, de transport d’eau, d’ordinateur, d’internet, pas d’art, pas de médecine, pas de sciences…

Ces dernières années beaucoup de neuromythes se sont érodés pour laisser place à de nouveaux paradigmes. Des neurosciences à la diététique, en passant par les théories bayésiennes, c’est au travers différents articles que nous vous invitons à voir le monde de différentes couleurs et à découvrir le quotidien de ces autres normes.

Références

LA MINUTE ESSENTIELLE

La norme est définie sur une population donnée, selon des critères donnés à un moment donné. Étant la valeur la plus présente dans l’échantillonnage, elle est la plus probable, significativement ou non.

Comme tout est relatif, parler d’atypicité nécessite avant tout de parler de norme. Et là…on ne parle pas toujours de la même chose, la norme ne faisant pas nécessairement référence aux mêmes concepts en fonction du contexte scientifique ou social. La norme pour un(e) mathématicien(ne) peut référer à la propriété d’un vecteur dans l’espace ou à la valeur autour de laquelle se distribuent les données d’un échantillonnage. Les normes sociales, elles, découlent de l’histoire culturelle d’une population et peuvent incarner la référence à suivre ou pas, en fonction du contexte historique et des biais d’interprétation qui se sont construits autour de ces normes.

Pour autant la norme (mesurée) est-elle le normal (social) ? Ou encore, est-il optimal d’être dans la norme ?

Aucune idée.

Partons ensemble du postulat que lorsque l’on observe quelque chose, que l’on mesure, que l’on quantifie (la taille, le poids, le Quotient Intellectuel…), les valeurs obtenues sont distribuées tout au long d’un spectre. Cette distribution est dite normale lorsque sa représentation graphique est en forme de cloche et dont l’abscisse du sommet est considérée comme la norme.

La perception de la norme est plus complexe et peut référer à la moyenne ou la médiane mais gardons juste en tête cette image de spectre en forme de cloche.

Dans la nature, de multiples caractères ont une variation, une distribution, dite normale. Très peu d’individus sont dans les extrêmes (à droite et à gauche du graphique), la majorité de l’effectif se retrouve dans une gamme (la cloche). On mesure, on graphe et on a très souvent une cloche. La norme, c’est le Graal, la référence, le repère dans l’inconnu, c’est ce qu’il y a de plus probable dans l’échantillonnage.

Cette obsession de la norme, du repère, on le retrouve dans presque tout ce que l’humain a jusqu’ici mesuré. La taille, le poids, mais aussi la glycémie, les réponses aux neurotransmetteurs, l’activité cérébrale, la mémoire, la motricité… Il existe donc différents tests qui attribuent une valeur indiquant où se situer par rapport à la norme pour toute une série de traits de personnalité et de fonctionnements cognitifs illustrant le fonctionnement du système nerveux (voir ci-dessous LES DÉTAILS ESSENTIELS).

LES DÉTAILS ESSENTIELS

| Test | Traits mesurés | Utilisation |

| WAIS-IV | Indice de compréhension verbale Indice de raisonnement perceptif Indice de mémoire de travail Indice de vitesse de traitement Qi total Indice d’aptitude général |

Évaluation cognitive |

| WISC-V | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal Indice de raisonnement quantitatif |

Évaluation cognitive |

| WPPSI-IV | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation cognitive |

| TTAP | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation de compétences |

| ADOS-2 | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic des troubles du spectre de l’autisme |

| NEPSY-II | Difficultés attentionnelles, mnésiques, langagière, tra’tements visuo-spatiaux, perception sociale | Déficit d’attention Trouble dysexécutif Trouble du langage Troubles mnésiques Trouble du traitement visio-spatial |

| TEA-CH | Difficultés attentionnelles | Déficit d’attention |

| PEP-III R | Cognition préverbale Langage expressif et receptif Motricité fine et globale Imitation occulo-motrice Expression affective Reciprocité sociale Comportements moteurs caractéristiques Comportements verbaux caractéristiques |

Évaluation développementale Complément diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

| ADI-R | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

LES DÉTAILS ESSENTIELS

| Test | Traits mesurés | Utilisation |

| WAIS-IV | Indice de compréhension verbale Indice de raisonnement perceptif Indice de mémoire de travail Indice de vitesse de traitement Qi total Indice d’aptitude général |

Évaluation cognitive |

| WISC-V | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal Indice de raisonnement quantitatif |

Évaluation cognitive |

| WPPSI-IV | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation cognitive |

| TTAP | Indice de comprehension verbal Indice viuso-spatial Indice de raisonnement perceptif Indice de vitesse de traitement Indice de mémoire de travail QI total Indice d’aptitude général Indice de compétence cognitive Indice non verbal |

Évaluation de compétences |

| ADOS-2 | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic des troubles du spectre de l’autisme |

| NEPSY-II | Difficultés attentionnelles, mnésiques, langagière, tra’tements visuo-spatiaux, perception sociale | Déficit d’attention Trouble dysexécutif Trouble du langage Troubles mnésiques Trouble du traitement visio-spatial |

| TEA-CH | Difficultés attentionnelles | Déficit d’attention |

| PEP-III R | Cognition préverbale Langage expressif et receptif Motricité fine et globale Imitation occulo-motrice Expression affective Reciprocité sociale Comportements moteurs caractéristiques Comportements verbaux caractéristiques |

Évaluation développementale Complément diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

| ADI-R | Difficultés sociales et de communication Comportements restreints et stéréotypés Particularités sensorielles | Indication diagnostic pour les troubles du spectre de l’autisme |

Lorsqu’un nouvel individu est analysé et que ses valeurs sortent de la norme alors c’est atypique. Tout dépend donc des critères qui sont considérés comme normaux ou atypiques à un instant t.

Mais établir une liste de critères entraîne également la construction de mythes. Quelques exemples de neuromythes (mythes en neurosciences) seraient certaines croyances populaires comme le fait qu’on utiliserait 10% de notre cerveau, que d’écouter Mozart rendrait intelligent(e) ou encore que les autistes sont incapables de regarder dans les yeux… Des croyances qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être des personnes atypiques et de leurs proches, sur la capacité à poser un diagnostic correct, sur la qualité de l’accompagnement et surtout sur la perception de l’atypicité par le plus grand nombre.

En effet, le premier handicap est l’existence de l’association norme=idéal, car en écho résonne atypicités=anormalités=erreurs.

Les personnes neuroatypiques, manifestant par exemple une dyslexie, des troubles de l’attention ou de la motricité, déploient beaucoup d’énergie pour rentrer dans la norme, pour être inclues dans un groupe, car sans reconnaissance pas de sentiment d’existence. Les proches (famille, ami(e)s, soignant(e)s, collègues mais aussi les autres organismes comme les animaux, les plantes…) jouent un rôle essentiel dans la palliation des handicaps, dans leur gestion, leur acceptation avec des effets directs sur leur sévérité. Sans compréhension du handicap par l’entourage, la norme devient une montagne à surmonter seul(e).

Le concept de neurodiversité soulève la fragilité du concept de norme lorsque l’on aborde le fonctionnement psychomoteur et cognitif. Les spectres étant sans doute dispersés dans bien plus de dimensions que l’on ne peut le mesurer. On entend d’ailleurs souvent “on est tous un peu autiste” et même si d’un point de vue physiologique il est fort possible que des personnes neurotypiques se retrouvent dans un état “autistique”, cet état est épisodique et non perpétuel (A venir, nos articles sur les généralités du système nerveux et les TSA).

Mais revenons aux normes psychomotrices et cognitives, si tant est qu’elles existent, en quoi seraient-elles l’idéal à suivre ?

Bien que les principes de perceptions et de réponses soient globalement conservés, chaque individu à sa propre façon de répondre à sa propre perception du monde. Chaque corps réagit aux stimuli différemment, les interprète différemment et répond différemment. Dans la population des individus sont plus (hyper-) ou moins (hypo-) sensibles au toucher, au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux goûts, à la perception du corps, de l’espace. Plus ou moins attentifs, créatifs, pensifs, organisés, capables de passer à l’action ou de gérer leur énergie (Troubles De l’Attention et de l’Hyperactivité – TDAH, dysexécutifs). Il y a des individus qui mémorisent, lisent, calculent, écrivent plus ou moins fluidement ou avec plus ou moins de fautes d’orthographe (dysmnésie, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie…). D’autres ont une coordination motrice altérée (dyspraxie) pouvant affecter ou non les capacités de communication orale (dysphasie). Mais dans tous les cas, ces capacités neurocognitives uniques, restent pour chaque individu atypique ou pas, un référentiel interne, une norme propre à soi.

Sans diversité de penser, pas d’évolution. Sans personnes neuroatypiques, pas d’électricité, de transport d’eau, d’ordinateur, d’internet, pas d’art, pas de médecine, pas de sciences…

Ces dernières années beaucoup de neuromythes se sont érodés pour laisser place à de nouveaux paradigmes. Des neurosciences à la diététique, en passant par les théories bayésiennes, c’est au travers différents articles que nous vous invitons à voir le monde de différentes couleurs et à découvrir le quotidien de ces autres normes.

Références

LA MINUTE ESSENTIELLE

La norme est définie sur une population donnée, selon des critères donnés à un moment donné. Étant la valeur la plus présente dans l’échantillonnage, elle est la plus probable, significativement ou non.

Comme tout est relatif, parler d’atypicité nécessite avant tout de parler de norme. Et là…on ne parle pas toujours de la même chose, la norme ne faisant pas nécessairement référence aux mêmes concepts en fonction du contexte scientifique ou social. La norme pour un(e) mathématicien(ne) peut référer à la propriété d’un vecteur dans l’espace ou à la valeur autour de laquelle se distribuent les données d’un échantillonnage. Les normes sociales, elles, découlent de l’histoire culturelle d’une population et peuvent incarner la référence à suivre ou pas, en fonction du contexte historique et des biais d’interprétation qui se sont construits autour de ces normes.

Pour autant la norme (mesurée) est-elle le normal (social) ? Ou encore, est-il optimal d’être dans la norme ?

Aucune idée.

Partons ensemble du postulat que lorsque l’on observe quelque chose, que l’on mesure, que l’on quantifie (la taille, le poids, le Quotient Intellectuel…), les valeurs obtenues sont distribuées tout au long d’un spectre. Cette distribution est dite normale lorsque sa représentation graphique est en forme de cloche et dont l’abscisse du sommet est considérée comme la norme.

La perception de la norme est plus complexe et peut référer à la moyenne ou la médiane mais gardons juste en tête cette image de spectre en forme de cloche.

Dans la nature, de multiples caractères ont une variation, une distribution, dite normale. Très peu d’individus sont dans les extrêmes (à droite et à gauche du graphique), la majorité de l’effectif se retrouve dans une gamme (la cloche). On mesure, on graphe et on a très souvent une cloche. La norme, c’est le Graal, la référence, le repère dans l’inconnu, c’est ce qu’il y a de plus probable dans l’échantillonnage.

Cette obsession de la norme, du repère, on le retrouve dans presque tout ce que l’humain a jusqu’ici mesuré. La taille, le poids, mais aussi la glycémie, les réponses aux neurotransmetteurs, l’activité cérébrale, la mémoire, la motricité… Il existe donc différents tests qui attribuent une valeur indiquant où se situer par rapport à la norme pour toute une série de traits de personnalité et de fonctionnements cognitifs illustrant le fonctionnement du système nerveux (voir ci-dessous LES DÉTAILS ESSENTIELS).

LES DÉTAILS ESSENTIELS

Uniquement visible sur tablette et écran de bureau

Lorsqu’un nouvel individu est analysé et que ses valeurs sortent de la norme alors c’est atypique. Tout dépend donc des critères qui sont considérés comme normaux ou atypiques à un instant t.

Mais établir une liste de critères entraîne également la construction de mythes. Quelques exemples de neuromythes (mythes en neurosciences) seraient certaines croyances populaires comme le fait qu’on utiliserait 10% de notre cerveau, que d’écouter Mozart rendrait intelligent(e) ou encore que les autistes sont incapables de regarder dans les yeux… Des croyances qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être des personnes atypiques et de leurs proches, sur la capacité à poser un diagnostic correct, sur la qualité de l’accompagnement et surtout sur la perception de l’atypicité par le plus grand nombre.

En effet, le premier handicap est l’existence de l’association norme=idéal, car en écho résonne atypicités=anormalités=erreurs.

Les personnes neuroatypiques, manifestant par exemple une dyslexie, des troubles de l’attention ou de la motricité, déploient beaucoup d’énergie pour rentrer dans la norme, pour être inclues dans un groupe, car sans reconnaissance pas de sentiment d’existence. Les proches (famille, ami(e)s, soignant(e)s, collègues mais aussi les autres organismes comme les animaux, les plantes…) jouent un rôle essentiel dans la palliation des handicaps, dans leur gestion, leur acceptation avec des effets directs sur leur sévérité. Sans compréhension du handicap par l’entourage, la norme devient une montagne à surmonter seul(e).

Le concept de neurodiversité soulève la fragilité du concept de norme lorsque l’on aborde le fonctionnement psychomoteur et cognitif. Les spectres étant sans doute dispersés dans bien plus de dimensions que l’on ne peut le mesurer. On entend d’ailleurs souvent “on est tous un peu autiste” et même si d’un point de vue physiologique il est fort possible que des personnes neurotypiques se retrouvent dans un état “autistique”, cet état est épisodique et non perpétuel (A venir, nos articles sur les généralités du système nerveux et les TSA).

Mais revenons aux normes psychomotrices et cognitives, si tant est qu’elles existent, en quoi seraient-elles l’idéal à suivre ?

Bien que les principes de perceptions et de réponses soient globalement conservés, chaque individu à sa propre façon de répondre à sa propre perception du monde. Chaque corps réagit aux stimuli différemment, les interprète différemment et répond différemment. Dans la population des individus sont plus (hyper-) ou moins (hypo-) sensibles au toucher, au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux goûts, à la perception du corps, de l’espace. Plus ou moins attentifs, créatifs, pensifs, organisés, capables de passer à l’action ou de gérer leur énergie (Troubles De l’Attention et de l’Hyperactivité – TDAH, dysexécutifs). Il y a des individus qui mémorisent, lisent, calculent, écrivent plus ou moins fluidement ou avec plus ou moins de fautes d’orthographe (dysmnésie, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie…). D’autres ont une coordination motrice altérée (dyspraxie) pouvant affecter ou non les capacités de communication orale (dysphasie). Mais dans tous les cas, ces capacités neurocognitives uniques, restent pour chaque individu atypique ou pas, un référentiel interne, une norme propre à soi.

Sans diversité de penser, pas d’évolution. Sans personnes neuroatypiques, pas d’électricité, de transport d’eau, d’ordinateur, d’internet, pas d’art, pas de médecine, pas de sciences…

Ces dernières années beaucoup de neuromythes se sont érodés pour laisser place à de nouveaux paradigmes. Des neurosciences à la diététique, en passant par les théories bayésiennes, c’est au travers différents articles que nous vous invitons à voir le monde de différentes couleurs et à découvrir le quotidien de ces autres normes.